解放構造設計による、感情なき“設計的ファシリテーション”の提案

1. 結論

相続で家族が壊れるとき、原因は感情の衝突ではない。

壊れているのは、「金銭」「情報」「役割」 ─ この三つの構造である。

三層が同時に歪んだとき、関係は耐えられない。

逆に言えば、構造さえ整えば、家族は壊れない。

2. 三層構造の可視化──同時歪みが招く崩壊

金銭構造

「見えない帳簿」が火種になる。

誰がいくら出し、何を担ったかが不明確なまま「平等」を語れば、不公平感は爆発する。

その先にあるのは、「隠し財産」の疑念である。

情報構造

戸籍・残高証明・費用情報などが一部の人に偏って共有される。

誰が何を知っていて、何を知らないのかが不明確な状態は、不信と猜疑心を増幅させる。

役割構造

「長男だから代表」「嫁だから書類係」 ─ 暗黙の序列で役割が固定される。

その結果、意思決定は曖昧となり、動く者だけが疲弊し、他は無責任に口を出す。

この三層が同時に歪むと、感情は単なる“漏れ出た症状”に過ぎない。

構造を整えれば、感情は沈静化する。

3. 見過ごされがちな「構造の裂け目」

問題は突然起こるのではない。

静かに進行していた構造のほころびが、遺産分割協議という局面で露呈するだけである。

・見えない不公平感

実データより「印象」が支配する。

残高証明よりも「兄ばかり得している気がする」が拡散する。

・時間軸のズレ

介護を担った者は「過去のコスト」を重視するが、

他の相続人は「未来の利益」だけを計算する。

・責任の連鎖切断

代表者に決定権が集中し、他は「知らなかった」と責任を放棄する。

任せたくせに、後から不満だけをぶつける構造が完成する。

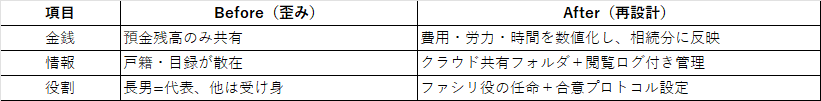

4. 構造再設計──Before / After

実証効果(KPI)例:

・交渉時間:平均72時間 → 18時間

・書類の往復回数:15回 → 4回

5. 抽象と具体の往復──解放構造設計の視点から

このアプローチは、感情処理ではない。構造設計そのものである。

- 思想層:家族とは“感情共同体”ではなく、“意味構造体”である

- 構造層:金銭・情報・役割の三層を同時設計し、自由と責任を高次調和させる

- 表現層:数値・図解・合意プロトコルによって、「伝わってしまう」状態をつくる

これは、話し合いではない。設計である。

争点の解決ではなく、機能する関係性の再構築である。

6. 今すぐやるべき1アクション

30分でよい。

相続人全員を招集し、「負担と受益」の初期ヒアリングを実施する。

やることは3つだけ。

- 介護・通院・金銭的支出を付箋や表で“見える化”する

- 書類・情報を一つのフォルダに集め、全員アクセス可能にする

- 話す人・記録する人・最終合意をまとめる人の3役を仮に振ってみる

これは交渉ではない。合意形成でもない。

見える化=構造化の第一歩である。

ここから「誰が正しいか」ではなく、「どうすれば機能するか」の設計が始まる。

7. 結語──感情ではなく、構造を変える

相続は、家族関係の“最終決算”ではない。

それはむしろ、“新たな関係構造の入口”である。

壊れていたのは、心ではない。構造である。

ならば、それは設計し直せばいい。

構造が整えば、感情は沈み、関係は回復し、

遺産ではなく「意味ある関係性」が、家族に残る。

備考:実施にあたって 遺産分割協議は法律行為を伴うため、法律事務所による実務実装が推奨される。